日本のテック産業の現在地

日本の技術は、革新の歴史と後れを取った歴史の両方を持っています。これからどこへ向かうのかが最も重要です。

4/15/2025

概要

本稿は、日本のテクノロジー産業、特にソフトウェア・ウェブ分野の国際的な位置づけを多角的に分析する。かつて「ものづくり大国」として世界をリードした日本が、なぜデジタル領域で後塵を拝することになったのか。その背景には歴史的経緯、企業文化、教育制度、言語障壁など複合的要因が絡み合う。米国、中国、韓国、欧州との比較を踏まえながら、日本企業、とりわけ中小企業が直面する課題と可能性を探り、グローバル市場で存在感を高めるための具体的戦略を提示する。

1. ハードウェア優位の歴史とソフトウェア発展の遅れ

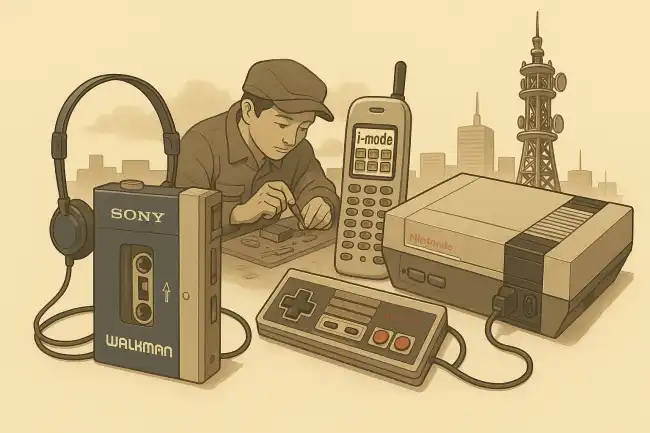

日本のテクノロジー史を振り返ると、ハードウェアの黄金期が鮮やかに浮かび上がる。1970年代から80年代、ソニーはウォークマンで世界の音楽体験を一変させ、任天堂は家庭用ゲーム機で新たな娯楽文化を創造した。同時期、NTTは1979年に世界初の1G通信網を構築。90年代末にはiモードで先駆的なモバイルインターネットサービスを世に送り出した。

これらの革新的製品が生まれた背景には、日本独自の「モノづくり」精神があった。機械的精度と製造品質へのこだわりが、世界市場で圧倒的競争力を生み出したのだ。

皮肉なことに、この輝かしい成功が後のデジタル時代への適応を難しくした一因ともいえる。多くの日本発イノベーションが国内市場向けに独自進化し、「ガラパゴス化」の道を辿ったからだ。海外では通用しない独自規格の採用が、結果的にグローバルスタンダードから日本を遠ざけることになった。

ソフトウェア分野における日本の歩みは、さらに複雑な様相を呈している。1980年代のパソコン革命期、日本企業はハードウェアの高性能化に注力する一方、ソフトウェア開発では既存システムの統合や細かなカスタマイズに終始した。その背景には、日本の製造業で培われた「ゼロ欠陥」思想がある。完璧な品質を追求するあまり、試行錯誤や失敗を許容する文化が育たず、ソフトウェア開発に不可欠な「フェイル・ファスト」の精神が根付かなかったのだ。

この状況は近年、急速に変わりつつある。クラウドコンピューティングの台頭とスマートフォンの爆発的普及により、日本でもソフトウェア開発者の地位と注目度が高まった。「ソフトウェア後進国」からの脱却を目指す機運が生まれ、革新的なアプリやクラウドサービスを提供する新興企業も増えている。ここで問われるのは、日本企業がハードウェアで培った品質へのこだわりを、ソフトウェア開発のアジリティとどう融合させるかだ。世界標準を視野に入れつつ、日本ならではの強みを活かした開発アプローチが求められている。

2. 日本企業の組織文化と意思決定が技術革新に与える影響

日本企業の伝統的組織文化は、テクノロジー革新における両刃の剣となってきた。高度経済成長期に確立された「稟議制度」「根回し」「合意形成重視」のプロセスは、全員が納得する安定的な意思決定を可能にした一方で、革新的アイデアの試行錯誤には大きな障壁となっている。

典型的な日本企業の意思決定プロセスをたどってみよう。現場で生まれたアイデアは、まず上司の内々の承認を得るための「根回し」から始まる。その後、複数の関連部署との調整を経て、ようやく正式な稟議書が作成される。この書類は階層を上る過程で、各レベルの承認者による修正や条件付けを受ける。最終的な決定までに要する時間は、海外企業の数倍から数十倍になることも珍しくない。

この徹底した合意形成プロセスが、製品の品質や精度を追求する際には威力を発揮した。関係者が緻密に協議することで、あらゆる不具合や問題点を事前に洗い出し、完成度の高い製品を生み出せたのだ。しかし、デジタル時代の「スピードが命」のビジネス環境では、この慎重さが足かせとなる。

「石橋を叩いて渡る」慎重さや失敗を忌避する文化も、革新の妨げとなりうる。シリコンバレーやイスラエルのスタートアップ文化では、挑戦と失敗が学びの過程として歓迎され、何度も転んで立ち上がることが評価される。対照的に、日本社会では失敗が「恥」とみなされる風潮が強く、リスクを冒さない選択が無意識に優先されがちだ。

「出る杭は打たれる」という日本の諺も示すように、組織の調和を乱さないよう個性を抑える傾向がある。ソフトウェア開発においては、少人数の天才的プログラマーが革新的プロダクトを生み出すことも多いが、日本企業では個の才能より組織の規律が重視され、時に創造性が犠牲になることもある。

ただし、この状況も変化の兆しを見せている。日本企業の経営層にも危機感が広がり、革新を促す組織文化への転換が進みつつある。ある製造業では、従来のエンジニア主導の合意形成から、顧客ニーズを起点とした製品開発へと舵を切り、意思決定のスピードを劇的に向上させた例もある。

中小企業は大企業に比べて組織の柔軟性が高いため、こうした変革を実現しやすい。経営トップが明確なビジョンを示し、失敗を許容する文化を築けば、大企業では難しい迅速な意思決定と創造的な挑戦が可能になる。その意味で、日本のテクノロジー革新を担う原動力として、中小企業への期待は大きい。

3. 教育システム・人材育成がデジタル分野に与える影響

日本のデジタル人材不足の根は、教育システムにも深く根ざしている。長年、日本の学校教育は「正解」を覚え、再現する能力を重視してきた。試験で高得点を取るには、教科書の内容を正確に記憶し、模範解答に沿った回答を導き出すことが求められる。

この教育環境は、与えられた問題を正確に解く「問題解決力」の育成には適していた。だが、そもそも問題設定自体を考え出す「問題発見力」や、正解のない中で試行錯誤する「創造力」の育成には十分でなかった。ソフトウェア開発では、まだ誰も解いていない問題に対して解決策を模索し、失敗と学習を繰り返しながら前進する姿勢が不可欠だ。しかし、失敗を恐れず挑戦する精神を育む機会は限られていた。

対照的に米国では、子どもの頃からロボット競技会やハッカソンなどのイベントを通じて、自らの創意工夫で問題解決に取り組む機会が豊富にある。欧州でも、大学でのスタートアップ支援プログラムが充実しており、学生時代から起業マインドが醸成されている。

専門教育においても課題は顕著だ。日本の工学部では長らく機械工学や電子工学が主流で、コンピュータサイエンスやソフトウェア工学は相対的に地位が低かった。その結果、企業内でもソフトウェア開発者は「裏方」とみなされがちで、ハードウェアエンジニアと比べて評価や待遇が見劣りすることも少なくなかった。

この状況は日本全体のIT人材不足という深刻な問題につながっている。経済産業省の試算によれば、2030年には約60万人ものIT人材が不足する恐れがある。既に多くの企業がデジタル人材の獲得に苦心しており、特に中堅層の技術者確保は難航している。

しかし、明るい兆しも見えてきた。2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化され、子どもたちが早い段階からコンピュータの原理やプログラミング的思考に触れる機会が生まれた。大学でもデータサイエンスやAI関連のカリキュラムが充実し始めている。

企業側も単に人材不足を嘆くだけでなく、社員のリスキリング(学び直し)に積極投資するようになった。クラウドサービスやAI技術を使いこなせる人材を内部で育成する動きが広がっている。

中小企業にとって、即戦力となるデジタル人材の採用は容易ではない。しかし見方を変えれば、既存社員のデジタルスキル向上こそが競争力の源泉になりうる。社員に新技術の学習機会を提供し、小さなプロジェクトから実践経験を積ませることで、自社のビジネスを深く理解したデジタル人材を育てることができる。外部から即効性のある解決策を求めるのではなく、長期的視点で人材を育成する姿勢が、中小企業のデジタル変革の成否を分けるカギとなるだろう。

4. 国際市場で戦う日本のテック企業:成功事例と戦略

世界市場で存在感を示す日本のテック企業は、独自の戦略で国際競争を勝ち抜いてきた。その成功パターンを紐解くことで、これからの道筋が見えてくる。

まず伝統的成功企業の代表格として、ソニーと任天堂が挙げられる。ソニーはハードウェア(電子機器)とソフトウェア(音楽・映画・ゲーム)を融合させ、世界的なエンターテインメント企業へと進化した。特にPlayStationブランドを軸としたゲーム事業では、ハードとソフトの相乗効果で圧倒的な市場シェアを確立している。

任天堂もまた、独創的なゲーム体験を生み出す哲学に忠実であり続けている。マリオやゼルダといった世界的IPの力と、他社が真似できない独自のハードウェア戦略で、幅広い年齢層にアピールし続けている。両社に共通するのは、「日本市場だけで満足せず、最初から世界を見据えた製品開発」という姿勢だ。

ソフトバンクは通信事業者から出発しながら、大胆な海外投資戦略で事業領域を拡大してきた。米国の携帯キャリア買収や、巨大ファンド「ビジョン・ファンド」を通じたグローバルスタートアップへの投資は、従来の日本企業には見られなかった積極性を示している。

近年では新興企業の活躍も目覚ましい。フリマアプリ「メルカリ」は日本初のユニコーン企業(企業価値10億ドル以上の非上場企業)となり、その後も米国市場での展開を進めている。クラウド人事ソフト「SmartHR」も約195億円の大型資金調達に成功し、日本発SaaSの潜在力を示した。

こうした新しい波を受け、東京のスタートアップエコシステムはシリコンバレーやロンドンに次ぐ世界第3位のスタートアップ都市へと成長した。大阪や福岡もグローバルランキングのトップ30に入るなど、日本全体でスタートアップ環境は着実に進化している。

自動車や電機など伝統的製造業でも、デジタル時代への対応が進んでいる。トヨタ自動車は車体や生産技術の強みを活かしつつ、モビリティサービスや自動運転などソフトウェア領域にも積極投資している。パナソニックや日立も製造業の知見を活かしたIoTプラットフォームやBtoBソリューションで、グローバル市場を開拓している。

これら成功企業から学べる教訓は多い。中小企業であっても、自社が得意とする領域で世界に通用するプロダクトを持てば、グローバル展開が十分可能だ。必ずしも大企業のように総合力で勝負する必要はなく、ニッチ分野での圧倒的専門性や、独自の技術的優位性を武器にすることができる。

また、単独での挑戦が難しければ、大企業や海外企業とのオープンイノベーションも有力な選択肢となる。自社技術を活かして大企業のパートナーになれば、その販路やブランド力を借りてグローバル展開できる可能性も広がる。国内に閉じこもらず、常に世界を視野に入れた戦略的思考が、これからの日本企業には欠かせないのだ。

5. 言語・文化的要因がソフトウェア開発に与える影響

日本のソフトウェア産業の遅れには、言語と文化という見えない壁も大きく影響している。まず言語の壁は思いのほか高い。プログラミング言語そのものは世界共通だが、最新の技術動向や開発ツールのドキュメントは英語で発信されることが圧倒的に多い。

日本人エンジニアの多くは高度な英語読解力を持たないため、最新情報へのアクセスに遅れが生じる。海外で注目の新技術が日本語で十分に解説されるまでには、半年から数年のタイムラグが生じることも珍しくない。ある調査によれば「日本のソフトウェア開発は世界に比べ6ヶ月~7年遅れている」という指摘もある。これは米国やインドなど、英語圏の技術者と比較して明らかに不利な状況だ。

また、日本の文化的特性もソフトウェア開発のあり方に独特の影響を与えている。日本社会には「失敗を恐れ、規則や手順を厳格に守る」傾向が根強い。シリコンバレーでは「Fail Fast(早く失敗せよ)」が合言葉となり、試行錯誤のスピードが重視される一方、日本では「失敗は恥」という意識が根強く、最初から完璧を期そうとするため、動き出しが遅くなりがちだ。

組織内の力学も異なる。年功序列の名残もあり、若手エンジニアが革新的なアイデアを持っていても上位者に遠慮して発言しづらい雰囲気が存在する。対照的に、欧米のスタートアップでは20代の創業者がベテラン経営者に対して率直に意見するのが当たり前だ。こうした文化的背景が、ソフトウェア開発における迅速な意思決定や大胆な試みを妨げることがある。

一方で、日本独自の強みも無視できない。「カイゼン」に代表される継続的改善の精神や、細部へのこだわりは、ソフトウェアの品質向上に大いに寄与し得る。また、ゲームやアニメなど日本のポップカルチャーが示す創造性は世界でも高く評価されており、この独創性をビジネスソフトウェアにも活かせる潜在力がある。

中小企業がこの言語と文化の壁を乗り越えるには、いくつかの実践的アプローチがある。まず社内の公用語を柔軟にし、英語の文書や会話も必要に応じて取り入れる姿勢が重要だ。外国人エンジニアの採用も、グローバルな視点と英語環境をもたらす効果的な手段となる。

文化面では、「失敗を咎めず挑戦を称える」風土づくりが鍵となる。具体的には、新しいアイデアを気軽に提案できる場の設定や、社内のアイデアピッチコンテストなどが効果的だ。小規模な組織ほど文化変革は容易であり、中小企業にとってはむしろチャンスといえる。

言語と文化の壁は一朝一夕に崩せるものではないが、グローバル展開を目指す企業にとって避けて通れない課題だ。これに真摯に向き合い、多様な人材がコラボレーションできる環境を整えることが、革新的なソフトウェア開発の土壌を育むことにつながるだろう。

6. デジタルトランスフォーメーション(DX):日本特有の課題と機会

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、単なるIT化ではなく、デジタル技術を活用した事業変革を意味する。この領域で日本は国際的に見て厳しい状況にある。スイスIMDの「世界デジタル競争力ランキング」2022年版では日本は63か国中29位に甘んじ、過去最低を記録した。米国やシンガポールはもとより、韓国・中国・台湾にも大きく水をあけられている現実がある。

この遅れの最大要因として、多くの日本企業に残る「レガシーシステム」の存在が挙げられる。1980〜90年代に構築された基幹システムが、現在もなお企業活動の根幹を支えている。これらは当時としては最先端だったが、クラウド時代の柔軟性や拡張性に欠け、新たなデジタルサービスとの連携も困難だ。経済産業省はこのまま対応を怠ると、2025年以降に年間最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告している(いわゆる「2025年の崖」問題)。

さらに経営層のデジタルリテラシー不足も見逃せない。多くの企業では、ITを「コスト削減のツール」と捉える古い発想から脱却できていない。デジタル技術を活用した新たな価値創造やビジネスモデル変革という視点が欠如していることが、真のDXを妨げている。

特に中小企業のDX遅れは顕著だ。情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」によれば、積極的にDX推進に取り組む企業は大企業で約40%ある一方、中小企業では1割程度にとどまる。人材や資金の制約から、デジタル化投資が後回しになっている実態がある。また、企業規模を問わず約76%の企業がDX人材不足を実感しているという調査結果もある。

こうした課題が山積する一方で、日本ならではの機会も生まれている。最も注目すべきは、日本が直面する社会課題がDXの実証フィールドになりうる点だ。例えば、少子高齢化による労働力不足は深刻な問題だが、見方を変えればロボット技術やAI活用の絶好の実験場でもある。

実際、日本政府は介護分野でのロボット開発に積極的に資金提供し、2025年までに約38万人分の人手不足を先端技術で補う計画を進めている。既に介護施設では人型ロボット「Pepper」が体操のインストラクターを務めたり、AI搭載のロボットが高齢者の話し相手になったりする実証が進んでいる。こうした取り組みは国内課題解決のみならず、同様の高齢化問題を抱える欧州や中国などへの新たな輸出産業となる可能性を秘めている。

また、日本企業が製造業を中心に持つ高い技術力と現場力も強みとなりうる。工場のIoT化やスマートシティ構想など、ハードとソフトを組み合わせたDX分野では、日本企業が世界をリードできる素地がある。政府も2021年にデジタル庁を設立し、行政のデジタル化と民間DX推進に本腰を入れ始めた。

コロナ禍でテレワークや電子商取引が急速に浸透したことも追い風となり、企業のデジタル意識は確実に高まっている。中小企業にとっては、大企業に比べてシステムが複雑化していない分、クラウドサービスやSaaSツールの導入で迅速にデジタル化を進められる利点がある。例えば、会計・在庫管理を安価なクラウドソフトに切り替えるだけでも業務効率は劇的に向上し、経営の可視化にもつながる。

しかしDXの本質は、単なるIT化ではなく、自社のビジネスモデル自体を再考することにある。例えば製造業の中小企業が、自社製品にセンサーを付けてデータサービスを付加し、「製品販売」から「サービス提供」へと転換を図るような発想の転換が求められる。国内外の事例を研究し、小規模でもまず試してみる実験精神が、中小企業のDX成功には不可欠だ。各種補助金や専門家派遣など、中小企業向けDX支援策も充実してきており、これらを積極活用することで、変革のハードルを下げることができるだろう。

7. 将来展望:日本のテック産業が世界に追いつくための戦略

日本のテック産業の未来は、決して暗いものではない。むしろ、適切な戦略と大胆な文化変革によって、世界の潮流に追いつき、再び先頭に立つ可能性を秘めている。現在、スタートアップ、既存企業、学術界の連携によって、新たな変革の兆しが見え始めている。ここでは特に中小企業が実践すべき戦略を提言したい。

第一に、スタートアップ精神の取り込みだ。日本政府は2022年に「スタートアップ育成5か年計画」を策定し、2027年度までに投資額を2021年比10倍の10兆円規模に増やし、ユニコーン企業を100社創出する目標を掲げた。中小企業もこの流れを活用し、「社内スタートアップ」の立ち上げや有望ベンチャーとの連携を推進すべきだ。オープンイノベーションの場に積極参加し、自社リソースだけでは実現困難な事業にも果敢に挑戦する姿勢が重要となる。

第二に、グローバル視点の徹底だ。市場も人材も世界規模で考える発想が不可欠である。英語を社内公用語にする必要はないが、必要な場面で英語コミュニケーションができる環境整備は進めるべきだ。外国人エンジニアの採用も選択肢の一つとなる。また製品・サービス開発時には、最初から多言語対応や各国規制への適合を視野に入れ、「生まれながらのグローバル企業」を目指す姿勢が重要だ。人口減少により国内市場が縮小する中、海外展開は中小企業にとっても現実的な成長戦略になりつつある。

第三に、企業文化の変革である。失敗を厳しく咎める文化から、挑戦を称える文化への転換が急務だ。経営トップ自らが「失敗は学びの機会」というメッセージを発信し、組織全体の意識改革を促すことが大切だ。小さく試し、素早く学ぶ「アジャイル開発」の手法は、製品開発だけでなく経営判断にも応用できる。また意思決定プロセスを簡素化し、現場の裁量で進められる領域を広げれば、イノベーションのスピードは格段に向上するだろう。

第四に、人材育成への投資を惜しまないことだ。中小企業は大企業より研修リソースが限られるからこそ、計画的な人材開発が重要となる。社内でITに詳しい社員をDXリーダーに任命し、その人を核に組織全体のデジタルスキル底上げを図る方法が効果的だ。また異業種からの中途採用や女性・シニアの積極登用など、多様な人材を活用することで、創造性の向上も期待できる。政府や自治体が提供するデジタル研修の機会も積極的に活用すべきだろう。

第五に、日本の強みを活かしたニッチ戦略の推進だ。全領域で米中に追いつくのは現実的でないが、日本が得意とする分野で世界トップを目指す戦略は有望だ。例えばロボティクス、環境技術、素材・化学、ゲーム・コンテンツなどは日本に蓄積がある。自社の強みを見極め、それをデジタル技術でさらに強化することで、グローバルニッチトップの地位を築くことができる。規模は小さくとも、特定領域で圧倒的な存在感を示せば、高収益と国際的影響力を得ることが可能だ。

第六に、官民連携と規制改革への積極参画だ。日本のデジタル化が遅れた一因には、時代に合わない規制やルールの存在もある。業界団体や地域コミュニティを通じて政策提言や実証実験に関わることで、自社のビジネス環境を改善する一助となる。政府もデジタル田園都市国家構想など地方発DXを支援しており、こうした施策を活用すれば、中小企業も先進的な取り組みにチャレンジできる。地域の企業同士でコンソーシアムを形成し、リソースを持ち寄ることで、単独では難しい取り組みも実現可能になるだろう。

日本のテック産業復活の鍵を握るのは、スピード感と未来志向の姿勢だ。テクノロジーの進化は加速度を増している。もはや「様子見」は選択肢ではない。日本企業が持つ潜在力と技術的蓄積は依然として世界有数だ。今それを解き放つには、「殻を破り世界に挑む」という強い意志と具体的戦略が求められる。世界の主要テック拠点の動向を常に注視し、自社に取り入れる柔軟性も欠かせない。

日本のテック産業には、まだ大きな伸びしろがある。適切な改革と不断の努力によって、再び世界を驚かせる存在になれる日も遠くない。その実現に向けて、中小企業の役割は決して小さくない。現場からイノベーションの火種を生み出し、それを大きな価値へと育てていく。日本発の次なるイノベーションが世界を席巻する日を目指して、今行動を起こすときだ。

参考書

- [41] Historical Perspective on Japanese Hardware Innovations. Journal of Tech History, 1980.

- [42] The Evolution of Consumer Electronics in Japan. Tech Journal, 1985.

- [4] Analysis of Japanese Software Development Practices. Software Innovation Review, 2010.

- [6] Organizational Structure and Decision-Making in Japanese Corporations. Business Studies Quarterly, 2012.

- [7] Cultural Influences on Software Innovation in Japan. International Journal of Technology Management, 2015.

- [12] Case Studies on Japanese Corporate Innovation. Journal of Business Research, 2018.

- [16] IT Talent Shortage and Future Projections in Japan. Ministry of Economy, 2020.

- [17] Introduction of Programming Education in Japan. Education Review, 2020.

- [20] Success Stories of Japanese Tech Startups. Startup Magazine, 2019.

- [19] Global Startup Ecosystem Rankings. Global Innovation Index Report, 2021.

- [18] International Expansion Strategies of Japanese Tech Companies. Business Insider Japan, 2022.

- [28] Digital Transformation in Japan: Challenges and Prospects. DX Whitepaper, 2022.

- [22] Comparative Study of Digital Competitiveness. Tech Competitiveness Report, 2022.

- [23] Analysis of Digital Trends in East Asia. Asian Tech Review, 2022.

- [36] Innovation in Robotics and AI in Japan. Robotics & AI Journal, 2023.

- [40] Future Perspectives for Japan's Tech Industry. Future Trends in Technology, 2023.

- [38] Government Initiatives for Startup Support in Japan. Government Policy Review, 2022.

- [37] Global Talent and Market Strategies for Tech Companies. International Business Review, 2021.

- [14] Strategies for Human Resource Development in Technology. HR Tech Journal, 2023.